En ce temps-là, Lancia avait encore le droit (et les moyens) de développer d’authentiques voitures de sport, et disposait même d’un service compétition dont les résultats, au cours des années 70, 80 et 90, auront permis à la marque turinoise de se couvrir de gloire. En ce temps-là, la toute-puissance du groupe Fiat jouait à plein et pouvait aboutir à la création d’automobiles exceptionnelles, qui ont laissé une trace indélébile dans le cœur des amateurs. En ce temps-là, les spectateurs assistant aux épreuves du championnat du monde des rallyes furent plus d’une fois éblouis par les acrobaties d’une drôle de machine jetée tantôt sur le goudron, tantôt sur la neige, aux mains de pilotes tels que Sandro Munari, Claude Andruet ou Jean ou Bernard Darniche, et qui s’appelait Stratos !

Autres temps, autres mœurs

Les rares clients actuels de la marque auront sans doute de la peine à le croire mais, il y a bien longtemps, Lancia ne se résumait pas à un logo oublié, apposé sur des citadines sans grand intérêt, tantôt dérivées de modèles Fiat, tantôt – comme c’est le cas actuellement – de la Peugeot 208. Nous ne nous attarderons pas sur les tristes péripéties ayant conduit la vieille firme turinoise au bord de l’abîme ; tout a été déjà écrit à ce sujet et, en dépit des rodomontades de Stellantis, il est acquis que Lancia ne renouera jamais avec son identité d’autrefois, forgée tout autant sur la route, avec des machines de grand tourisme telles que l’Aurelia ou la Flaminia, que sur le bitume des circuits ou le goudron des spéciales de rallye. C’est en ce dernier territoire que le petit coupé Fulvia s’est chargé d’écrire, à partir de 1965, l’une des pages les plus mémorables de l’histoire de la marque – jusqu’à remporter le championnat du monde en 1972. Pourtant, Lancia Corse – le département compétition de la firme –, placé sous la férule de Cesare Fiorio, songe à un avenir bien plus ambitieux encore…

Stratos, année zéro

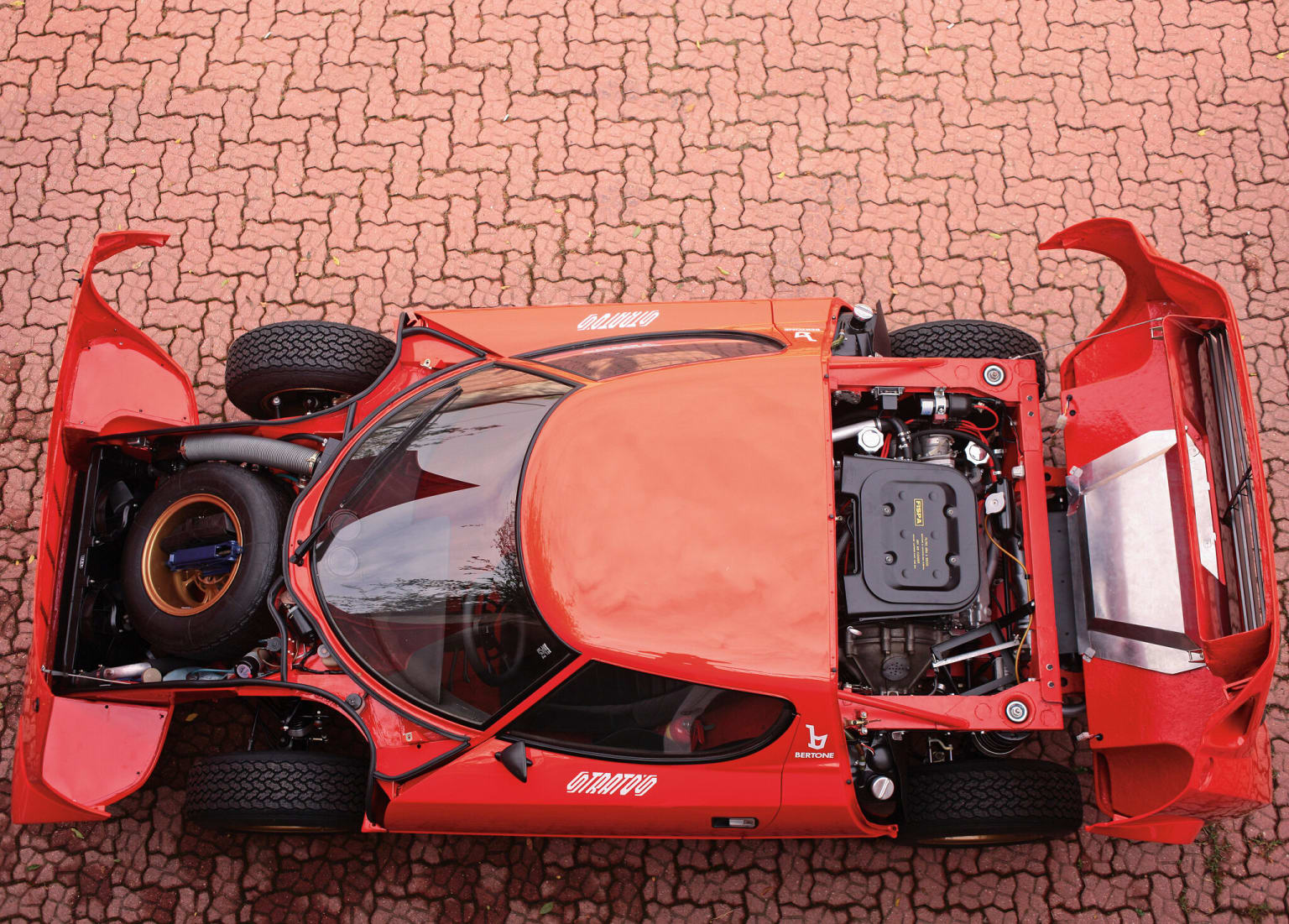

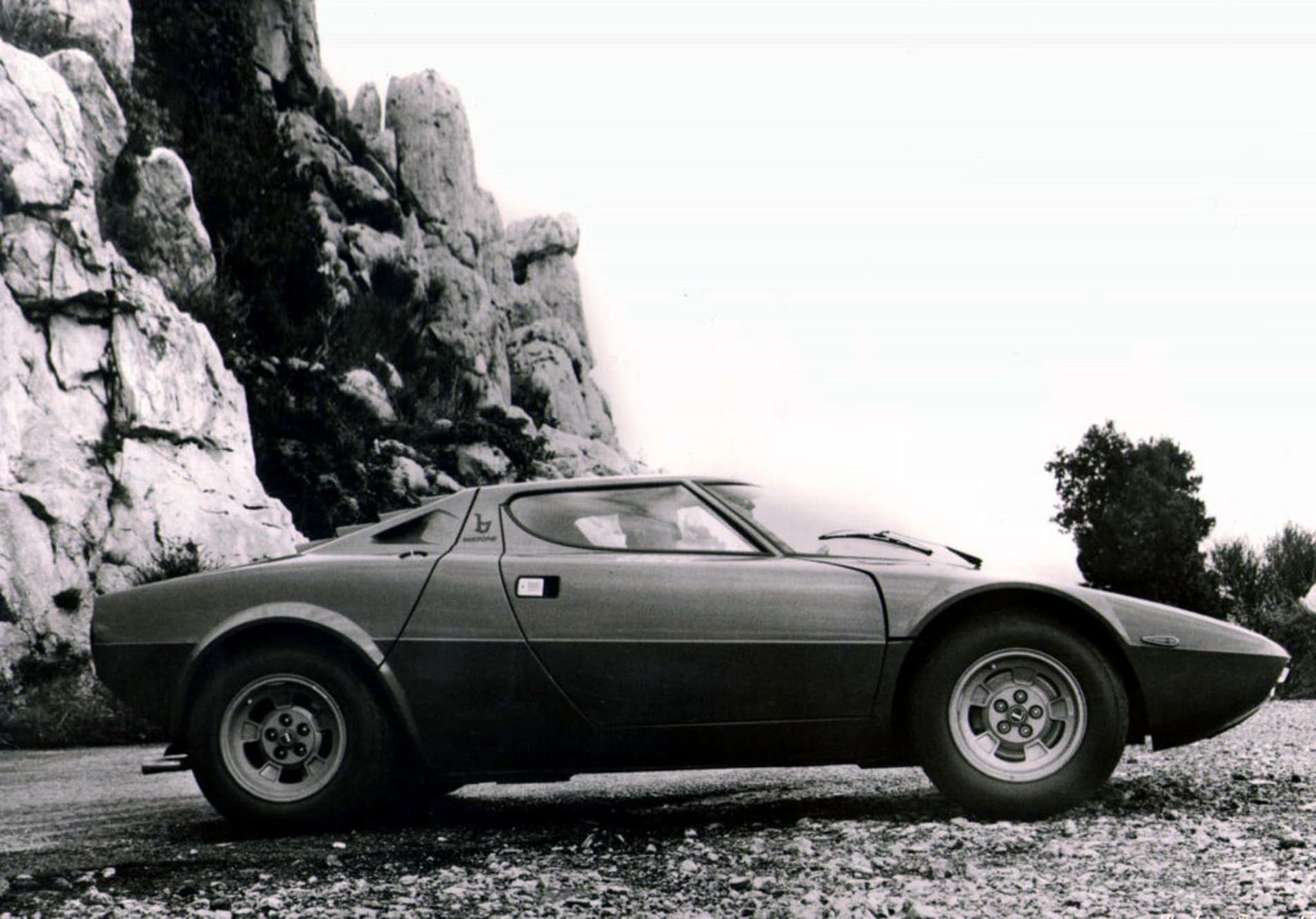

Nous sommes à l’automne de 1970, en un temps où les habitués du Salon de Turin savent pouvoir y contempler, lors de chaque édition, les créations les plus fantasmatiques des grandes maisons italiennes que sont Bertone, Pininfarina ou Ghia – et cette année-là ne fait pas exception à la règle. Sur le stand de Bertone est exposé un prototype à l’esthétique saisissante, dénommé Stratos Zero. L’auteur de l’engin, Marcello Gandini, a déjà signé la magistrale Alfa Romeo Carabo deux ans auparavant. Mais la Stratos, plus radicale avec son profil monocorps et le traitement singulier de ses vitrages, semble encore plus éloignée d’une concrétisation routière que son aînée. Pourtant, c’est bel et bien sur cette même base – un châssis tubulaire conçu lui aussi chez Bertone et destiné à accueillir une mécanique en position centrale arrière – que Gandini va élaborer la future Stratos de course. Élaborée durant l’été 1971 et présentée à Turin au mois d’octobre suivant, le design de celle-ci n’a rien à voir avec celui du prototype de l’année précédente. Malgré une approche certes plus réaliste, la Stratos HF – suffixe désignant traditionnellement les Lancia de course – affiche cependant un style tout aussi engagé que celui de la Stratos Zero, avec ce vitrage en arc de cercle et ces portières dont le profil rappelle celles de la Lamborghini Miura, œuvre du même Gandini.

Le palmarès d’une reine

Compacte, ramassée, établie sur un empattement ultra-court de 2,18 mètres, la Stratos bénéficie à plein des synergies qu’autorise le groupe Fiat puisque son moteur n’est autre que le V6 Dino, développé chez Ferrari et animant les Fiat éponymes ainsi que les « presque Ferrari » Dino 246 GT et GTS. Dans la Stratos, ce moteur est annoncé pour 240 ch, pour un poids de 900 kilos. Engagée dans le championnat du monde des rallyes dès la saison 1972, la Stratos démontre très vite qu’elle n’a pas été conçue pour faire de la figuration. Championne du monde en 1974, 1975 et 1976 elle ne voit le titre lui échapper en 1977 qu’en raison de la volonté de Fiat de privilégier sa 131 Abarth – effectivement couronnée cette année-là. Ses dix-sept victoires en championnat – dont certaines glanées par des écuries privées – en ont fait l’un des monstres sacrés de l’histoire du rallye, même si une certaine Delta HF Integrale allait faire mieux encore dix ans plus tard. Toutefois, la Stratos n’a pas été uniquement une voiture de course. Comme d’autres après elle – l’on songe par exemple, chez Lancia, à la Rally 037 ou à la Delta S4, ou bien encore à la Peugeot 205 Turbo 16 – elle a dû, à des fins d’homologation, être déclinée en version « route » (stradale dans la langue de Toto Cutugno), construite officiellement à cinq cents unités, même s’il subsiste de sérieux doutes quant à la production réelle de l’engin…

Ceci n’est pas une voiture de sport

Toujours est-il que, de 1974 à 1978 (date à laquelle furent péniblement écoulés les derniers exemplaires encore en stock), il était possible, dans certains pays ayant accepté d’homologuer la voiture, d’acquérir une Stratos aussi facilement qu’une berline Beta (mais, comme on s’en doute, à une autre altitude tarifaire). Bien sûr, comme toujours en pareil cas, les caractéristiques de la version Stradale s’avèrent nettement dégradées par rapport aux Stratos de course et la puissance du V6 Dino ne dépasse pas 190 ch, obtenus à 7000 tours/minute. La vitesse maximale de 230 km/h, si elle est effectivement atteignable en théorie, n’a guère de sens dans la pratique, car la Stradale ne peut revendiquer la polyvalence d’une Porsche 911 ou même d’une Ferrari 308 ; ce n’est en réalité qu’une voiture de course mal dégrossie, dépourvue de toute polyvalence d’usage, inconfortable, bruyante et, en somme, fort peu adaptée à une utilisation routière. Dans son élément dès que la route se met à tourner, l’auto prend alors sa revanche mais exige néanmoins de solides compétences en matière de pilotage si l’on ne veut pas finir au fossé ou dans un arbre… Cela n’empêche pas sa cote de tutoyer les sommets : en 2024, à Monaco, RM Sotheby’s a vendu un exemplaire de 1975 pour la coquette somme de 590 000 euros. En quarante-neuf ans d’existence, l’auto avait à peine parcouru 12 000 kilomètres ! En d’autres termes, si vous cédez à ses charmes, ce ne sera pas la voiture idéale pour aller chercher le pain le dimanche matin ; mais, après tout, tel n’est sans doute pas le destin des légendes…

Texte : Nicolas Fourny