Les Ferrari V12 2+2 : douze devant, quatre derrière

Que les mauvais esprits jugulent leur déception : dans ce titre énigmatique, « derrière » s’écrit bien au singulier. De quoi s’agit-il ? De la belle et longue histoire des Ferrari quatre places à moteur V12. Une histoire qui se prolonge encore de nos jours, et qui a commencé un beau jour du printemps 1960, lorsque la firme italienne décida de s’adresser à une nouvelle clientèle.

Que les mauvais esprits jugulent leur déception : dans ce titre énigmatique, « derrière » s’écrit bien au singulier. De quoi s’agit-il ? De la belle et longue histoire des Ferrari quatre places à moteur V12. Une histoire qui se prolonge encore de nos jours, et qui a commencé un beau jour du printemps 1960, lorsque la firme italienne décida de s’adresser à une nouvelle clientèle. (…)

Autos de plaisance

À cette assertion, formulée de façon péremptoire, car due à Enzo Ferrari lui-même, on pourrait ajouter que les véritables automobiles de grand tourisme ne sauraient accueillir plus de deux occupants. Jusqu’à la fin des années 1950, c’est en tout cas ainsi que Maranello concevait son approche des voitures de route, produites comme chacun sait en toutes petites séries, dans des processus de fabrication qui devaient encore beaucoup à l’artisanat. Autos de plaisance, déconnectées des préoccupations prosaïques du commun, souvent désireux de pouvoir disposer d’une habitabilité compréhensive et d’un véritable coffre à bagages, les Ferrari fascinaient alors un public naturellement restreint de gentlemen drivers et de happy few — que la secrétaire générale de la francophonie nous pardonne — qui, la plupart du temps, disposaient par ailleurs de machines plus familiales (de la Bentley S à la Facel Excellence, le choix était déjà large) lorsqu’il s’agissait de trimbaler leur progéniture vers Megève ou le Cap d’Antibes.

La prototype de la Ferrari 250 GTE 2+2

Pour autant, l’image de Ferrari, si elle demeurait étroitement associée à la compétition, commençait déjà à s’embourgeoiser, attirant des clients tout à la fois assoiffés de prestige, de performance et de confort. Oui, de confort — car le confort, ce n’est pas uniquement une affaire de suspensions ou d’affabilité posturale ; c’est aussi une question d’espace. Qui dit grand tourisme dit aussi voyage, or l’un des bonheurs du voyage, c’est d’en partager les charmes. Les premières Bentley Continental, de même que les Facel Vega, avaient défriché le terrain en démontrant que l’on pouvait fort bien offrir une habitabilité décente sans pour autant devoir se cantonner aux berlines traditionnelles. Toutefois, ces marques n’évoluaient évidemment pas dans les mêmes parages que les bolides transalpins, leurs dimensions comme leurs poids et la noblesse toute relative de leurs mécaniques leur interdisant de les concurrencer en termes de performances pures et de maniabilité. En revanche, l’Aston Martin DB4 ou la Maserati 3500 GT se rapprochaient dangereusement de la synthèse idéale en menaçant Ferrari sur son propre terrain.

Une révolution discrète chez Ferrari

C’est pourquoi l’apparition de la 250 GTE 2+2, en juin 1960, doit être considérée comme un véritable tournant dans l’histoire de Ferrari. Certes, la décennie précédente avait vu naître plusieurs modèles plus ou moins éloignés des joies pures et exigeantes du pilotage ; néanmoins, la GTE procédait d’une tout autre démarche, s’efforçant de résoudre la quadrature du cercle en associant, pour la première fois en « grande » série, les plaisirs capiteux du V12 à une carrosserie à quatre places, tout en conservant des qualités routières dignes de la réputation de la marque. Tout en conservant l’empattement du coupé 250 GT biplace, la 2+2 gagnait pas moins de 30 centimètres par rapport à celui-ci mais, grâce au talent de Pininfarina, l’auto, préservée de toute lourdeur, pouvait se prévaloir d’une beauté à la fois classique et novatrice, parvenant à intégrer les deux places supplémentaires dans des volumes harmonieux et prescripteurs ; à cet égard, il ne fait guère de doute que plus d’un propriétaire de Peugeot 404 Coupé, apparue deux ans plus tard, dut se sentir flatté en constatant la troublante analogie de certains détails stylistiques entre les deux modèles.

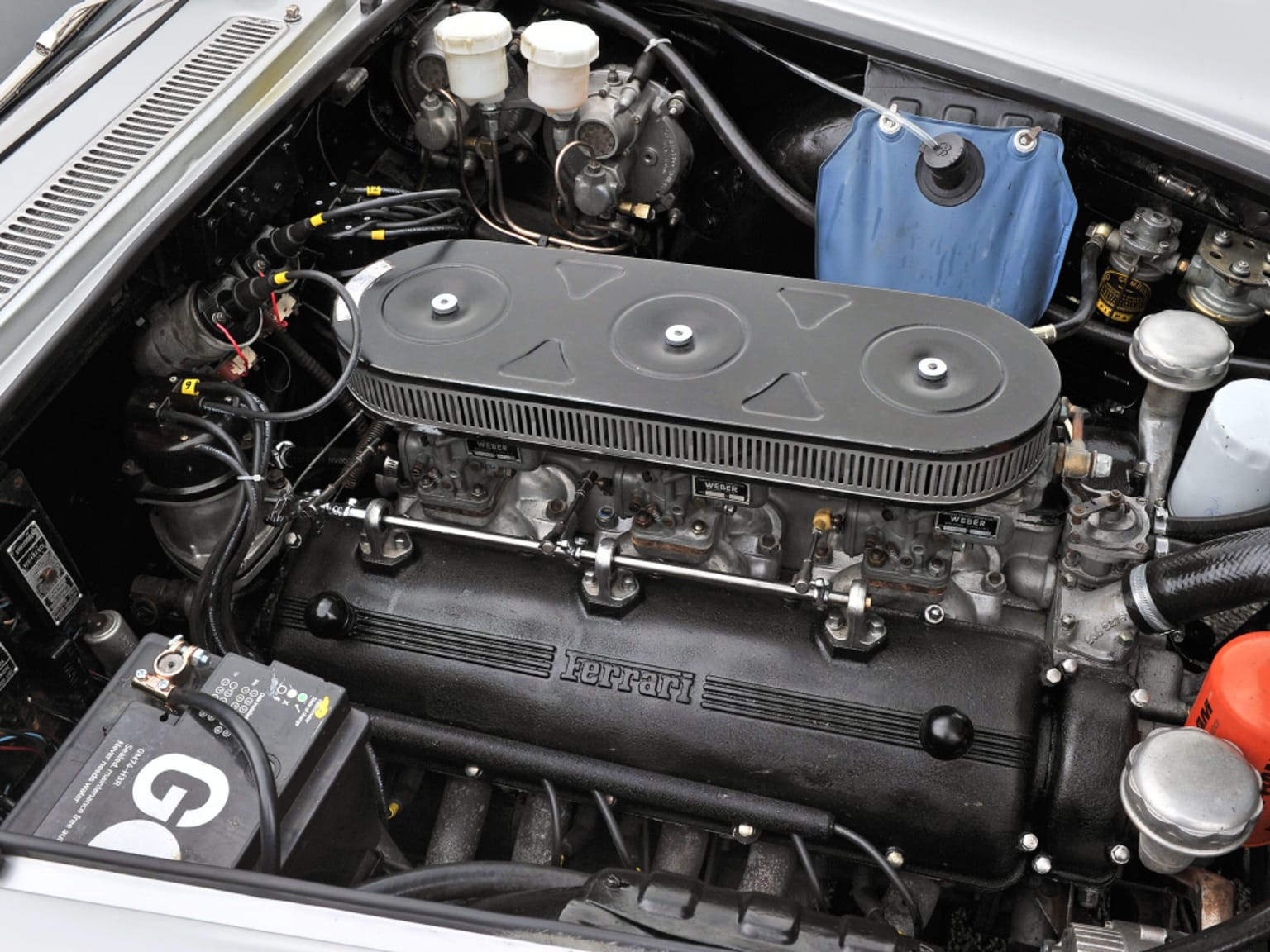

Sous le capot, la partition n’était bien sûr pas du tout la même et le V12 3 litres dû à l’ingénieur Gioacchino Colombo ne développait pas moins de 240 chevaux « au frein » ce qui, même en tenant compte de l’optimisme bien connu de la maison Ferrari en la matière et des inévitables dispersions dans la fabrication, permettait à l’engin de tenir son rang sur la route, en face notamment des Aston et Maserati susnommées.

Le succès fut immédiat et confirma que les deux places supplémentaires, même si leur usage s’avérait problématique pour les occupants de grande taille, correspondaient à une attente véritable de la part de la clientèle. Dans son ouvrage de référence paru chez EPA en 1980, Les Ferrari de route et de rêve, Antoine Prunet a publié des chiffres éloquents : la GTE 2+2 représenta à elle seule plus des deux tiers des 400 Ferrari 250 produites durant l’année 1961. Elle continua de bénéficier des faveurs de la clientèle dans la suite de sa courte carrière ; rebaptisée 330 America en l’extrême hiver de sa vie, elle prépara le terrain pour son successeur, qui fit son apparition dès les tous premiers jours de 1964.

La Ferrari 330 America

La course à la puissance

Baptisée 330 GT 2+2 et dessinée par Tom Tjaarda — qui allait par la suite signer la De Tomaso Pantera —, la nouvelle auto reçut donc un groupe de quatre litres (rappelons qu’à cette époque, la nomenclature Ferrari se basait toujours sur la cylindrée unitaire des moteurs — 330 cm3 multipliés par douze), offrant un appréciable surcroît de chevaux, pour 300 au total, portant la vitesse de pointe revendiquée par l’usine aux alentours des 245 km/h. La contempler aujourd’hui, en comparaison de sa devancière, donne une idée assez juste de ce que pouvait signifier le terme modernité au milieu des années soixante. Par rapport à la 250 GTE, la 330, bien que plus longue de dix centimètres et sensiblement plus habitable aux places arrière, paraissait plus ramassée, sans doute moins acérée aussi, comme semblaient le proclamer des courbes plus douces. Le visage de la première série, caractérisé par deux paires de phares de diamètres différents, fut assez discuté à l’époque ; l’auto retrouva une physionomie plus harmonieuse à l’occasion d’un restylage opéré en 1965 — au moment même où la boîte 4 vitesses et son overdrive furent avantageusement remplacés par une transmission à cinq rapports.

Enzo Ferrari aux côtés de la Ferrari 330 GT 2+2

Lorsqu’on examine la 330 GT 2+2 dans le détail, on décèle plusieurs jalons qui annonçaient déjà les tendances de la décennie suivante. C’est ainsi que, sur ce modèle, la fameuse grille métallique de sélection des rapports céda la place à un soufflet en cuir, tandis que la direction assistée et l’air conditionné devinrent disponibles en option, matérialisant l’influence croissante du marché nord-américain. Fabriquée à plus de mille exemplaires en un peu moins de cinq ans, la voiture ratifia la pertinence de la stratégie mise en place par la firme, s’attirant les faveurs d’une clientèle toujours plus nombreuse (les 250 GTE, 330 America et 330 GT 2+2 ayant représenté plus de la moitié de la production totale de Ferrari entre 1960 et 1968).

La Ferrari 330 GT 2+2 évoluera stylistiquement, notamment sur la face avant.

Le luxe hydropneumatique

C’est au Salon de Paris 1967 que la 365 GT 2+2 mit un terme à la carrière de son aînée, tout en marchant résolument sur ses traces. Toujours plus volumineuse, la carrosserie signée Aldo Brovarone reprenait certains des thèmes abordés avec la très confidentielle 500 Superfast et flirtait désormais avec les cinq mètres de long, comportant en particulier un porte-à-faux arrière à la limite du déséquilibre esthétique. Le V12, atteignant désormais les 4,4 litres, gagnait encore vingt chevaux, soit seulement cinq unités de moins que n’en proposait le six cylindres de l’Aston DB6 Vantage, lequel conservait toutefois un net avantage en termes de couple. Dotée pour la première fois de quatre roues indépendantes, reprenant la boîte cinq vitesses des dernières 330 et offrant dorénavant la servodirection ainsi que la climatisation en série, la voiture innovait principalement par l’ajout d’un correcteur d’assiette oléopneumatique sur l’essieu arrière, développé en collaboration avec Koni et permettant le maintien d’une assiette constante quelle que soit la charge — caractéristique non dépourvue d’intérêt sur une quatre places devenue aussi encombrante qu’une berline Mercedes-Benz Classe S contemporaine et dotée d’un coffre digne de ce nom. Produite jusqu’au début de 1971 à 800 exemplaires, la 365 GT 2+2 fut très provisoirement laissée sans descendance directe et ne connut aucune modification marquante durant ses trois années de présence au catalogue.

Rupture esthétique : Ferrari 365 GTC

À dire vrai, à ce stade de notre récit, il nous faut évoquer un modèle méconnu et qui, s’il n’appartient pas à proprement parler à la famille des Ferrari 2+2 à moteur V12 qui nous intéresse ici, mérite cependant d’être remis en lumière. Il s’agit de la très éphémère 365 GTC/4, produite à environ 500 exemplaires entre 1971 et 1972 — une auto dont l’aura a pâti à la fois d’un vocabulaire stylistique très spécifique et de la notoriété de la Daytona, qui l’a en grande partie effacée de la mémoire collective. Par rapport à cette dernière, la GTC/4 offrait l’avantage de deux places arrière de secours qui, si elles ne pouvaient rivaliser avec celles des 2+2 « officielles » de la firme, avaient au moins le mérite d’exister. Reprenant la distribution à quatre arbres à cames en tête de la Daytona (d’où le chiffre 4 accolé à son patronyme), la GTC, avec le recul du temps, semble avoir joué le rôle peu enviable de modèle de transition, empruntant bon nombre de solutions techniques à la 365 GT 2+2 (y compris la suspension oléopneumatique) tout en présentant un design en nette rupture avec le passé, aussi bien pour ce qui concerne sa carrosserie que son mobilier, qui annonçait déjà le plus emblématique des coupés à quatre places de la marque, nous avons nommé la 400 !

On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans : Ferrari 400

Nous écrivons « 400 » par facilité mais, au vrai, l’auto ne s’est pas toujours appelée ainsi et c’est sous le nom de 365 GT4 2+2 qu’elle fit sa première apparition à l’automne de 1972, encore une fois à l’occasion du Salon de Paris. Étroitement dérivé de la GTC/4 mentionnée ci-dessus, le nouveau modèle était appelé à faire date ; son exceptionnelle longévité — sa carrière aura été la plus longue de toutes les Ferrari de route —, la grâce intemporelle et l’équilibre de son design et, bien entendu, le charisme mécanique dont il était l’héritier justifient amplement le qualificatif de chef-d’œuvre qui lui est si souvent accordé et qui, aujourd’hui, lui confèrent une place à part dans le cœur de bien des passionnés.

Le prototype de la Ferrari 365 GT4

Radicalement différente de la 365 GT 2+2, la GT4 a su imposer des formes nouvelles et certainement plus harmonieuses, comme en attestent ses dimensions : plus courte d’une vingtaine de centimètres, la nouvelle quatre places accueillait plus confortablement encore ses occupants. Avec elle, Leonardo Fioravanti a signé une création majeure, parvenant à concilier des contraintes a priori antagonistes : un habitacle réellement spacieux, profitant d’un empattement encore augmenté, mais blotti dans un dessin suggérant autant la performance que le confort. Les jantes, d’un style identique à celui des berlinettes de la firme, scellent la sportivité de l’ensemble et semblent vouloir dévorer la carrosserie, mordant généreusement dans un coup de gouge magistral auquel le dynamisme du profil doit beaucoup. L’arrière à pan coupé apporte un contraste saisissant avec le museau plongeant ayant nécessité la greffe de phares escamotables.

Aménagée avec soin — bien que la qualité de finition et d’assemblage ne fût pas au niveau des meilleures réalisations de l’époque — l’auto tutoyait désormais les deux tonnes tandis que, comme chez Rolls-Royce, la puissance du moteur ne fut pas communiquée ; était-ce une façon de défier la récente Corniche, plus onéreuse encore, au luxe plus travaillé, mais dont le plaisir de conduite n’était assurément pas comparable ? Toujours est-il que la nouvelle Ferrari allait marquer son temps et traverser bon nombre de séquences historiques significatives. Née juste avant le premier choc pétrolier, elle n’a quitté la scène qu’en 1989, au moment même où Francis Fukuyama, dans un article resté célèbre, annonçait la fin de l’Histoire… Ce ne fut en tout cas pas la fin des Ferrari à quatre places, mais ce que l’on peut considérer comme leur âge classique s’acheva à cette époque et il fallut attendre trois années pour que la 456 GT se charge d’incarner un merveilleux renouveau.

La Ferrari 400 s’offre une version Automatic !