Rolls-Royce Silver Seraph : la dernière séance

« Le douze-cylindres est nettement moins audible que les bruits de vent et, pour sa part, le tumulte du monde extérieur ne vous parvient qu’à travers un filtre épais et protecteur susceptible de transformer n’importe quel embouteillage en partie de plaisir »

Au cours de sa longue histoire, Rolls-Royce a connu — comme la plupart des autres constructeurs —, plusieurs de ces périodes que l’on nomme transitoires quand on veut rester poli. Ainsi, cette firme dont le prestige est tel que son nom est passé dans le langage courant pour, en tous domaines, désigner ce qui se fait de mieux, n’a pourtant pas échappé aux vicissitudes financières ni aux pannes créatives, celles-ci découlant d’ailleurs en général de celles-là. Mais c’est alors que le XXe siècle était entré en agonie que l’entreprise vécut les plus sérieux soubresauts de son existence ; alors même qu’elle s’apprêtait enfin à renouveler une gamme à bout de souffle, son propriétaire décida de s’en débarrasser et de la céder au groupe Volkswagen qui, tout heureux d’avoir coiffé BMW sur le poteau, se retrouva néanmoins dans un certain embarras, car désormais en charge du destin de modèles qui devaient beaucoup à l’ingénierie munichoise. Comme on va le voir, c’est l’une des raisons pour lesquelles la Silver Seraph fut littéralement sacrifiée par les Allemands au terme d’une carrière singulièrement raccourcie…

Un séraphin sans lampions

Comme nous vous l’avons narré il y a quelque temps, la carrière de la série « SZ » — comprenez la Silver Spirit, la Bentley Mulsanne et leurs innombrables dérivés — a duré bien trop longtemps pour éviter une obsolescence que personne n’avait programmée mais qui, dès la fin des années 1980, devint toutefois de plus en plus visible. Dérivant elle-même de la Shadow apparue en 1965, la berline la plus prestigieuse du monde ressemblait à ces aristocrates désargentés au charisme intact mais dont seule la particule resplendit encore. Ni les replâtrages successifs, ni la multiplication des variantes ne parvenaient à dissimuler la faiblesse des ressources de la firme, incapable d’assurer le développement autonome d’un nouveau modèle. Le V8 maison avait certes subi un nombre impressionnant de modifications au fil des ans mais ni ses caractéristiques, ni son rendement n’étaient plus d’actualité et il était bien entendu hors de question de concevoir un moteur inédit. Dans ces conditions, la quête d’un partenariat avec un constructeur aux reins plus solides devenait inévitable et c’est avec BMW qu’un accord fut conclu. Celui-ci concernait non seulement la fourniture de moteurs, mais aussi une contribution technique approfondie dans la conception de la voiture tout entière — situation strictement inimaginable dix ans auparavant, quand les Anglais se permettaient encore de toiser les hauts de gamme d’outre-Rhin, bien trop vulgaires, n’est-ce pas, pour pouvoir rivaliser avec la noblesse authentique qui caractérisait les voitures de Crewe…

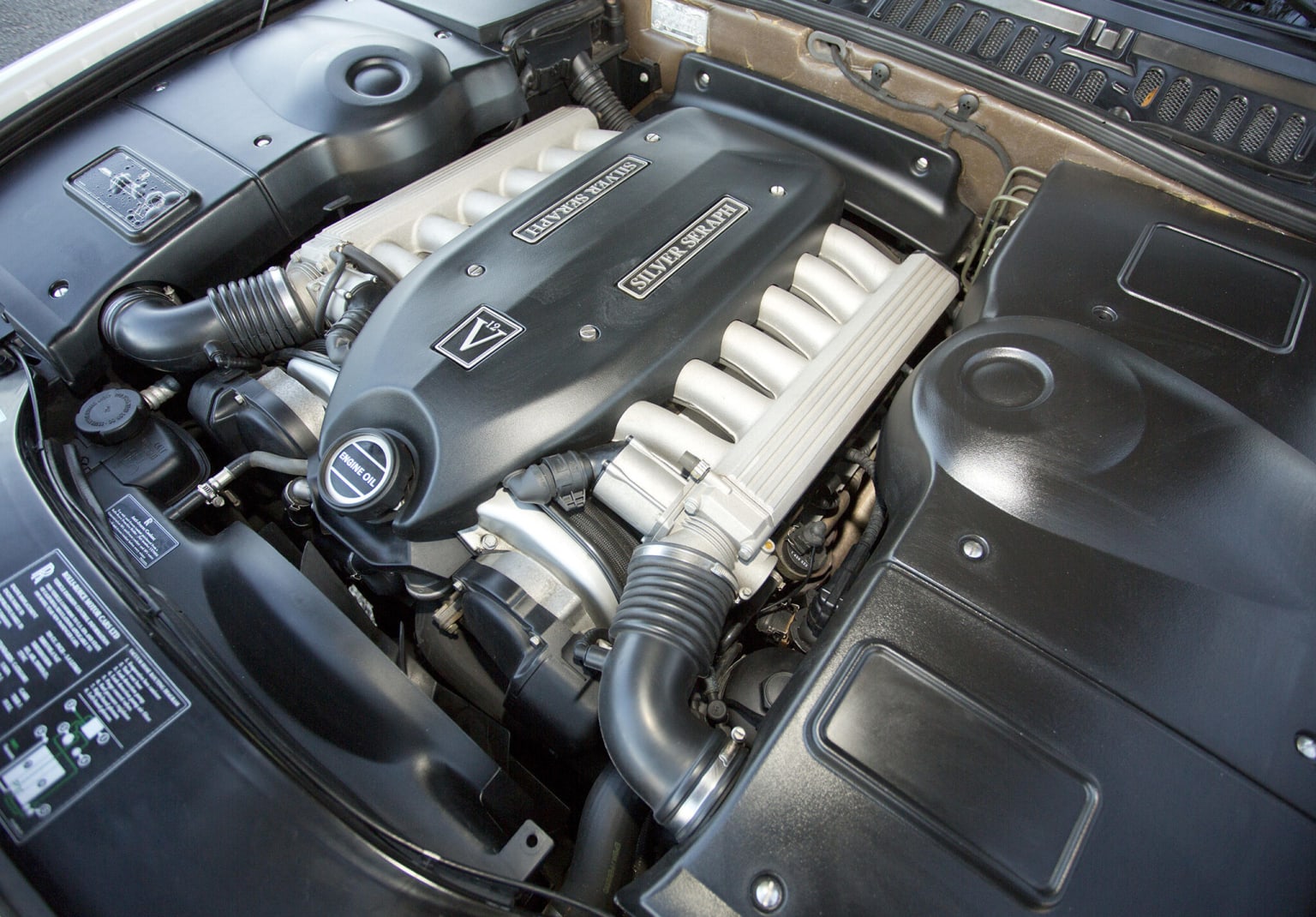

Le retour du V12

Le plus souvent, c’est du pragmatisme que provient la survie. Il n’en demeure pas moins que les puristes tordirent le nez lorsqu’ils découvrirent la Silver Seraph (et sa quasi-jumelle, la Bentley Arnage) telle qu’elle fut présentée au Salon de Genève 1998. Chez Rolls, on commençait à avoir l’habitude : c’étaient les mêmes puristes (ou leurs aïeux) qui, en 1959, avaient suffoqué d’indignation lorsque le vénérable six-cylindres d’avant-guerre avait dû céder la place à un V8 d’inspiration très américaine ; les mêmes encore qui, en 1962, avaient poussé des cris d’orfraie devant les doubles phares de la Silver Cloud III ; et les mêmes toujours qui, trois ans après, avaient sombré dans le désespoir quand la Silver Shadow avait renoncé au châssis séparé. Si l’on avait écouté ces gens-là, Ferrari n’aurait jamais construit autre chose que des berlinettes à moteur V12, Citroën aurait disparu en 1974 au lieu de passer sous le contrôle de Peugeot et Bugatti n’aurait jamais ressuscité. Bien sûr, on peut toujours trouver merveilleusement romanesque le fait de périr les armes à la main en défendant son identité jusqu’à son dernier souffle ; à l’époque, nous fûmes cependant de ceux qui se réjouirent d’apprendre que l’aventure allait continuer. À ce moment-là, ça faisait dix-huit ans qu’aucune berline inédite n’avait été présentée par la firme britannique et la curiosité du public comme de la clientèle potentielle de l’auto était considérable. De surcroît, le nouveau duo R-R/Bentley ne ressemblait vraiment pas à une Série 7 améliorée, même si, on l’a vu, les emprunts à BMW s’avéraient nombreux. Sous le capot, on trouvait de la sorte le V12 M73 de la maison bavaroise, identique à celui des 750i/iL E38 et qui faisait de la Seraph la première Rolls ainsi motorisée depuis la Phantom III ; ses 5,4 litres et ses 326 ch permettaient à l’engin de tenir son rang face à une Mercedes S 500 — mais, comme on s’en doute, les deux modèles ne s’adressaient pas tout à fait à la même clientèle. En opposition à celui de l’Arnage (qui ne reçut jamais le 12-cylindres), destinée aux orphelins de feue la Turbo R, le typage Rolls s’appuyait sur des suspensions dont l’extrême souplesse satisfaisait le postérieur mais décourageait toute velléité de conduite sportive. Au demeurant, quel cinglé aurait investi 200 000 dollars dans un boudoir roulant pour s’en aller taquiner les 911 GT3 sur la Nordschleife ? Car l’atmosphère de bord, quant à elle, n’avait absolument pas changé !

J’veux du cuir

Les boiseries n’avaient pas grand-chose à voir avec celles d’une Ford Scorpio tandis que le cuir Connolly, les tapis de haute laine et les buses d’aération chromées demeuraient fidèles au poste ; la boîte (automatique, comme il se devait, mais dorénavant fournie par ZF et elle aussi bien connue des conducteurs de BMW contemporaines) se commandait toujours depuis un levier situé au volant mais, à y regarder de plus près, plusieurs des bouleversements intervenus dans les œuvres vives de l’auto apparaissaient sans vergogne. Lui aussi récupéré sur les étagères de Munich, le système d’air conditionné était piloté par des boutons en plastique noir et de petits écrans orangés bien connus des béhémistes, efficaces mais sans charme et, surtout, maladroitement noyés dans la marqueterie, faisant instantanément regretter l’archaïsme vintage des anciens potentiomètres. Fort heureusement, le reste de l’accastillage respectait davantage la tradition, en dépit d’une qualité de finition moins convaincante qu’auparavant — ce que les photos ne trahissent pas, mais qui se révèle lorsqu’on a la chance de monter à bord. Car oui, cela reste une chance : vous l’avez déjà lu un bon millier de fois, mais circuler à bord d’une Rolls-Royce correspond toujours à une expérience sensorielle sans rapport avec ce que les meilleures berlines allemandes ou japonaises peuvent proposer. Le douze-cylindres est nettement moins audible que les bruits de vent et, pour sa part, le tumulte du monde extérieur ne vous parvient qu’à travers un filtre épais et protecteur susceptible de transformer n’importe quel embouteillage en partie de plaisir. Où que le regard se pose (en dehors, bien entendu, de la sinistre boutonnerie germanique), c’est une fête qui l’attend et, si vous deviez trouver un prétexte pour vous offrir une Seraph, celui-ci suffirait amplement !

Mourir d’aimer

D’autant que les charmes de l’habitacle ne font que répondre au style extérieur, œuvre de Steve Harper sous la supervision de Graham Hull et qui, à notre sens, représente l’un des plus beaux exemples d’un rétro-design réussi — au contraire des grossières caricatures que la marque distribue aujourd’hui. Aucun risque de croiser un rappeur au volant d’une Silver Seraph : l’auto évite très habilement toute ostentation et ce sont avant tout ses dimensions (5,39 mètres de long pour 1,93 mètre de large) qui attirent l’œil du béotien dans la circulation. Pour autant, les petrolheads que nous sommes ne peuvent rater certains détails à la fois émouvants et cohérents, qui se réfèrent sans ambages à l’histoire de la marque, en les associant avec une virtuosité qui force le respect. Ainsi, quand le visage de l’auto adresse un sympathique clin d’œil à la Shadow — jusque dans la forme des clignotants —, les galbes sensuels de la poupe convoquent ceux de la Cloud, tout en réfutant tout maniérisme. Le profil, quant à lui, s’approprie sans ambiguïté l’héritage stylistique de la marque, avec ce porte-à-faux arrière démesuré, qui ratifie la majesté de l’ensemble… Fruit de huit années d’études, la Seraph fut dévoilée avec autant d’espoir que de fierté par les dirigeants de la marque. Interrogé dans les colonnes du Moniteur Automobile, en mars 1998, Graham Morris, qui dirigeait alors l’entreprise, ne dissimulait pas son enthousiasme : « Nous sommes à l’aube d’une ère nouvelle pour Rolls-Royce Motor Cars et nous abordons le nouveau millénaire en toute confiance. Nous avons restructuré toute la société, créant une nouvelle unité de production et concevant une toute nouvelle voiture ». On connaît la suite : Volkswagen et BMW se livrèrent à une bataille homérique pour la prise de contrôle du constructeur dont le groupe Vickers, son propriétaire depuis 1980, souhaitait se séparer. VW l’emporta en surenchérissant à la dernière minute sur l’offre de son rival ; Wolfsburg mit donc la main sur Bentley et sur l’usine de Crewe — mais pas sur le nom de Rolls-Royce, dont BMW détenait les droits ! Repartant d’une feuille blanche, les Bavarois édifièrent donc une usine flambant neuve à Goodwood et commercialisèrent, dès 2003, une Phantom au design aussi subtil que celui d’un char Challenger 2, mettant par ricochet un terme prématuré à l’existence de la Seraph…

Et le rideau sur l’écran est tombé

Peu désireux d’écouler des moteurs conçus par un concurrent, les nouveaux propriétaires de l’usine séculaire ne s’intéressèrent guère au sort d’un modèle qu’ils savaient condamné à brève échéance, se consacrant en revanche au développement de la gamme Arnage qui, elle, perdura jusqu’en 2009 et perdit rapidement son moteur originel — un V8 BMW suralimenté par les bons soins de Cosworth — au profit du bon vieux 6750 cm3 maison, dans lequel des sommes considérables furent investies afin de lui apporter les modernisations nécessaires, notamment en termes de dépollution. Moyennant quoi seules 1570 Seraph furent assemblées jusqu’en 2002, dont 127 variantes à châssis long dites Park Ward, reprenant le nom d’un ancien carrossier racheté par Rolls en 1939. De nos jours, c’est peu dire que l’auto ne suscite pas un grand engouement de la part des amateurs. Littéralement coincée entre les « SZ » — qui, en quasiment deux décennies, ont largement eu le temps de s’inscrire dans la mémoire collective — et les modèles produits à Goodwood, il s’agit d’une voiture paradoxale, souvent dédaignée par des gens qui n’ont pas pris la peine d’en prendre le volant. Elle constitue le précieux témoignage de ce que Rolls-Royce aurait pu devenir en tant que marque si elle n’avait pas été funestement séparée de Bentley. L’Arnage, puis la Mulsanne qui lui a succédé, ont emprunté une tout autre voie que les Phantom et les Ghost, à notre avis bien plus heureuse. La Seraph n’a pas eu le temps de vieillir et sa rareté participe de son charme, de même que l’improbable rencontre entre la froideur efficiente d’une technologie de pointe et les survivances d’un artisanat en train de succomber à la modernité mais dont, çà et là, les exquises approximations sont encore visibles. Si vous avez reçu une formation valable en matière de goût et que vous aimez les Rolls (les vraies), c’est en tout cas l’interprétation la plus récente de la légende que vous puissiez trouver !

Texte : Nicolas Fourny